- Amazon.co.jp ・本 (328ページ)

- / ISBN・EAN: 9784336066572

作品紹介・あらすじ

地上から人が消え、最後の一人として生き残ったケイト。

彼女はアメリカのとある海辺の家で暮らしながら、終末世界での日常生活のこと、日々考えたとりとめのないこと、家族と暮らした過去のこと、生存者を探しながら放置された自動車を乗り継いで世界中の美術館を旅して訪ねたこと、ギリシアを訪ねて神話世界に思いを巡らせたことなどを、タイプライターで書き続ける。

彼女はほぼずっと孤独だった。そして時々、道に伝言を残していた……

ジョイスやベケットの系譜に連なる革新的作家デイヴィッド・マークソンの代表作にして、読む人の心を動揺させ、唯一無二のきらめきを放つ、息をのむほど知的で美しい〈アメリカ実験小説の最高到達点〉。

「とりとめのない、ゆえに豊かな知的連想が、世界が終わった寂寥感と合流する、その独特さ。まさに唯一無二。」

柴田元幸

「地球最後の一人となってタイプを打つ女の物語に読者が共感するのは、書くのも読むのも孤独な営みだからだ。」

若島正

「究極の二十世紀小説は――誰も書かなかったのでデイヴィッド・マークソンが書いたのだが――正気を失った女が浜辺の家に暮らし、日々の出来事や思い出をタイプライターで綴りながら、そこに記された言葉と自分との関係の中にある絶対的本質をつかもうとする、そんな物語だ。」

訳者あとがきより

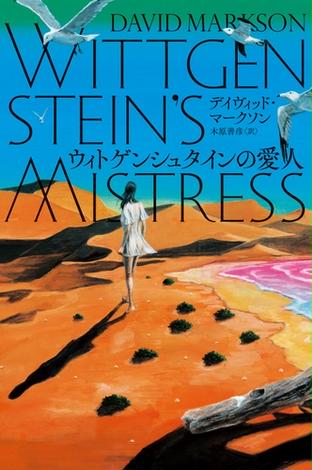

装画=ケッソクヒデキ

装幀=アルビレオ

感想・レビュー・書評

-

(JRの人か!)

たったひとりの生き残り中年の女性の回想。それは自分自身のことではなくて、プラトンに始まり〜最近のゴッホ辺りまで。うーん、飽きる。でもなんか心地いい。砂漠に吹く風のような。(砂漠なんざもちろん行ったことはございません)

自分の中の偏見ですが、NY生まれの人って(男性に限るかも)病んでる感じがして。人工的な建物に四方囲まれて、それが当たり前過ぎて。地平線を見ながらぼーーーーとするのを、子どもの頃にやってないと、こういう文章書くような人ができあがる気がする詳細をみるコメント0件をすべて表示 -

『ヴィトゲンシュタインの愛人』デイヴィッド・マークソン著。これはすごい! 木原善彦さんが訳したんだ! 目利きだ! これほど最前線の実験小説はなかなかないだろう。ヴィトゲンシュタインのような思考方法がそっくりそのまま再現されているかのようだ。2010年に亡くなっているが、今これを読むことができて本当に我々は幸福な時代を生きている。独特の思弁的リアリズムの具現化だ!

-

■ケイトが乗り捨てられた車を駆って地球上を走りまわり、名だたる美術館を占拠して寝起きしている世界。そこではとうの昔に人類をはじめあらゆる動物が死に絶えてしまっている。これを書いているぼくも含めて。当然のことながら。

■この場合「乗り捨てられた」のはケイトではなく「車」の方だと、ぼくは今いいそうになった。

■そして現在、まだ死んでいないぼくがそんな未来のケイトから教えられるのが、チマブーエは野原で羊をスケッチしている少年を弟子に取ったがその子がのちのジョットであったということ。

■あるいはまた、レンブラントの高弟カレル・ファブリティウスは火薬倉庫の爆発で事故死したということ。

■まだ死んでいないぼくからしても、彼ら画家たちは遠い遠い過去の登場人物たち。だからチマブーエもカレル・ファブリティウスも、そのころ生きていた人類、そしてあらゆる動物たちもすべてすでに完全に死に絶えてしまっている。確認することはできないけれど。でも絶対に。

■そんな風に考えるとこう言えはしまいか。【存在とはすなわち鏡に映りこんだ無のことである】と。

■ちなみに今打った文章の内容は、ぼくには全く理解できていない。

■盲目になった人物のリストに、ホルヘ・フランシスコ・イシドロ・ルイス・ボルヘス・アセベードを付け加えておいた方がいいかもしれない。この名前が長ければ、単にボルヘスでもかまわないが。

■そのボルヘスはこう書いている「徐々に盲目になるのは悲劇じゃあない。夏の、ゆっくりした黄昏のようなものだ」と。

■黄昏についてはドストエフスキーにもあの有名な言及がある。それが何かは思い出せないけれど。

■あるいはこうとも。【世界を成立させるためのたったひとつの条件とは、存在でも現象でもなく、ただわれわれの感情にすぎない】と。

■………誓って言うが、ウィトゲンシュタインはそんなことひとことも言っていない。 -

度重なるホメロスへの言及を嚆矢として、美術、文学、音楽、思想等、広義の表象文化のトリビアが次々に披瀝され、それらにわずかばかりの胸やけを覚えながらも、想起したのは兼好法師。

本書にあるものは、彼の『徒然草』に似て、「つれづれなるまゝに、日くらし」「心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく」タイピングすれば「あやしうこそ物狂ほしけ」る一人の女性の話だ。

断想の反復や変転、イメージの連鎖やそこからの飛躍など織り交ぜながら、行きつ戻りつ言明しては訂正し、訂正しては改めて、時系列や因果律は一読とらえがたい。なるほど、先の胸やけは、一連の巨人たちやスター団に気圧されたばかりではなく、この文体(スタイル)に酔い、酩酊感を味わったが故であるかもしれない。

表題に冠されたかの哲学者のものした著作は読んだことがなく(兼好法師のそれももちろん教科書どまりだが)、概説書にいくらか触れた限りだが、当該哲学者の前期の主著『論理哲学論考』の名高い一説が本書の作中に引かれていたりするが、ただ、その前期を自ら批判的にとらえた後期の『哲学探究』において開示された幾多の主題系のうち私的言語論の問題機制からもアプローチできるのかもしれない。地上から人が消え、最後の一人として生き残った」者と言語の関係についてあれやこれやと考えても、畢竟考えはまとまらず、ただこうしてよしなしごとをそこはかとなく書き付けていくほかない。難しかった。 -

『考えていないという対象のことを考えずに、何かについて考えていないという文章をタイプすることは絶対にできない。このことに気付いたのは今回が初めてだと思う。あるいは、これによく似たことに気付いたのは。この話はこれくらいにしておいた方がいいかもしれない』

これは「ヴィトゲンシュタインの愛人」という題名から連想するようなヴィトゲンシュタイン個人にまつわる物語ではない。しかもこの哲学者の思考への直接的な言及すらないのだけれど、読み進める内にヴィトゲンシュタインの哲学的思考が主人公である語り手を捉えて離さないのだということがじわじわと伝わってくる。主人公は、語る言葉の一つひとつの意味(シニフィエ)を再確認しながら語ろうとするが、言葉の表層に張り付いた数多くのシニフィアンがその道を曲がりくねったものとしてしまう(必然的に!)。しかも言葉への個人的な表象の投影が、誤った認識や記憶のまま(例えば本書の早い段階で唐突に投げ込まれる(主人公はその意味を不明とする)「ブリコラージュ」という言葉。もちろん、それはレヴィ=ストロースという名前を惹起するが、他の哲学者の名前は頻出する一方でそのフランスの知性の名前には言及がなされない。最後の方で漸く「思い出される」のは「ジャック・」レヴィ=ストロースという名前であるけれど、本当は「クロード・」レヴィ=ストロースだ。一方でたった一人残されたものとして生きる為、持ち物を都度取捨選択する過程はブリコラージュという言葉を強く表象する)に加わり、語ろうとするものの中心へと中々辿り着かせないよう作用する。この風変わりな小説の中でデイヴィッド・マークソンの試みたことは、その曲がりくねった道を行きつ戻りつしながらどこまでも辿ることのようだ。その先で見出すものは、当然のことながら「まがりくねった男がひとり(There was a Crooked Man:野上彰)」の筈だ。もちろん、主人公は女性だけれど。「もちろん」と言ったのは、「ヴィトゲンシュタイン」という単語は特定の一人の男性を表象するし、その「愛人」というのは高い確率で「女性」であると予想されるからだが、「もちろん」ではない文脈(例のヴィトゲンシュタインに同性愛的志向があったという話)で読み取られる可能性も、もちろん、ある。

『世界はそこで起きることのすべてだ。ちなみに、今タイプした文章の意味は、私にはまったく分からない。しかし、どこから来た考えなのかはさっぱり分からないけれど、なぜか一日中、頭にあった気がする』

三分の一程読み進めたところで、漸く直接的な「論考」の引用(めいた文章)「最初の命題」に出会う。引用と言いつつヴィトゲンシュタインの思考を主人公が語っている訳でもなく、この文章は(他の文章同様に)唐突に投げ込まれたもの。背後には主人公の何かしらの連想があって前後の繋がりがある様子だが(そういう言及がしばしばある)読む者には知り得ない。しかし肝心なのは、ここで暗示されるのは連想の遡行だということだ。遡り続ければ全ての事には理屈が付く、と言わんばかりの暗示。しかしそれは決して終着点に辿り着けぬ究極の仮定である。一方で主人公の問い掛けは、「最終命題」(語り得ぬことについては沈黙せざるを得ない)についての検証作業の様相を呈する。但しそれは、「語る」とヴィトゲンシュタインが語る時、ヴィトゲンシュタイン自身が語った言葉は果たしてその語り得ぬことの中に含まれているのか、というように再定義した上での検証。この最終命題は、言ってみればゲーデルが不完全性定理で全ての数学体系には決定不能な命題が存在すると示したことが言語についても当て嵌まると考えてみれば判り易い。もっともヴィトゲンシュタインが「論理哲学論考」をドイツで出版したのは1921年で、ゲーデルが数論における「不完全性定理」を証明したのは1930年のことなので前文の「も」という助詞は語弊があるし、この喩えは乱暴過ぎるとは思うけれど、この本はそのことを特殊な状況の中で暮らす主人公を通してどこまでも問い詰める試みであるとも言える気がする。もっともヴィトゲンシュタインは言語をシステムとして語っていて、システムを外側から説明する為の言語を使って語っているという立場(しかも原著は言語の曖昧さを回避するべく数式も用いられている)なので答えは、含まれない、であるとも言えるけれど、そのことは普通に考えれば明らかではない。そしてシステムが自己言及を許容する時(例えば、全ての集合を含む集合、などと定義する時)、論理体系は脆くなる。けれども、含まれる、という立場に立ってみると、この論理ゲームはどこへも辿り着けないことは明かだ。自己言及を繰り返す先で収束するのは「狂気」のような状態と見分けがつかない。

『ある種の孤独は別の孤独とは異なる。最後に彼女が結論するのはそれだけのことだ。それはつまり、電話がまだ通じているときにも、通じないときと同じくらい孤独になりえるということ』

その狂気は、孤独ゆえに生まれてくるものか、思考の結果の必然なのか、明かなようでいて、主人公が語る程明確ではない。この物語がどこへ辿り着いたかも定かでないように。 -

海辺の家で家具を焼き、暖をとりながらタイプライターを打つ女。ニーチェやハイデッガー、ブラームスやピカソにまつわる取り留めのない思考の断片から、かつて存在した彼女の世界が少しずつ形を現してゆく。世界でたった一人になったら、人はどこに向かって何を書くのか。1988年に書かれたSpeculative Fiction=思弁小説。

一人の女がひたすらタイプライターにモノローグを打ち込んでいく。行と行の間に何時間、何十日、何年空白があろうと、読者にそれを知るすべはない。タイプライターと文体の相互関係はビートニクを思わせるが、本書の場合、開始時点で語り手の旅は既に終わっている。世界が完全に終わってしまったと確認したあとで、たった一人生き残った人間は何をするのか。本書のテーマはあるときはミケランジェロの言葉、あるときはレオナルドの言葉として引用される次のフレーズに要約できると思う。「正気を保ちながら不安を断ち切るには頭がおかしくなるのがいちばんだ」。だから彼女は書いている。

だが、できあがったものは自伝ではなく終末のルポルタージュでもない。19、20世紀の哲学者・文学者・音楽家・芸術家たちの細々とした伝記的トリビアが連想によって綴られていく。エンリーケ・ビラ=マタスと似たアイデアだが、あちらの語り手が解説者然としてユーモラスなのに対し、こちらはウィトゲンシュタインを下敷きにしているだけあって冗談を言うときも真顔を通している感じ。生きているのが自分だけの世界では、表情筋を動かす気力ももう尽きたのだろう。その真顔っぷりと律儀すぎる言い直し(ウィトゲンシュタインのパロディ)、覚え間違いや同語反復が独特のおかしみを醸しだす。

他人について書かれたことばの集積は、孤独から目をそらし、他者を召喚しようとする必死の試みだ。終盤、他人の伝記を綴ることで保っていた〈現実〉が、彼女自身の過去という現実を語ることで崩壊していく。しかし、いずれにしろ世界は既に壊れてしまった。この手記を書き終えたあとも彼女は「正気を保ちながら不安を断ち切るには頭がおかしくなるのがいちばんだ」ということばに共感しただろうか。 -

思考が本当にあちこち飛んでいるんだけど(接続詞もおそらくあえてずらしている)、文章のテンポがいいので、流し読みするとそんなに引っかからない不思議な感覚。

どうでもいいかもだけど、人類だけでなく、生物もいないので、装丁めっちゃ綺麗だけど、カモメ描いちゃダメな気が… -

読みたいとおもっています!

著者プロフィール

デイヴィッド・マークソンの作品

この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。

本棚登録 :

本棚登録 :  感想 :

感想 :