- Amazon.co.jp ・本 (280ページ)

- / ISBN・EAN: 9784065170168

作品紹介・あらすじ

ネオ・リベラリズムがもたらす現代の苦悩……本当に「この社会しかありえない」のだろうか?

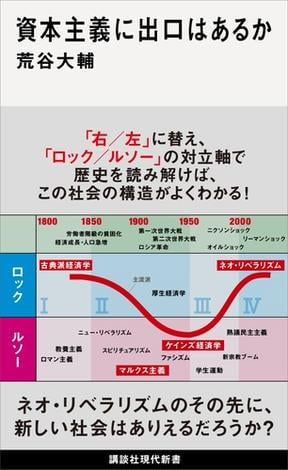

「右/左」に替え、「ロック/ルソー」の対立で歴史を読み解けば、この社会の構造がよくわかる。

気鋭の「哲学者」が大胆に描く、歴史の隠された法則と「新しい社会」への道標。

* * *

[目次]

序 この社会って、こういうもの?――ゼロから社会を見直すこと

第一章 この社会はどんな社会なのか――「右/左」の対立の本質

第二章 いまはどんな時代なのか――「ロック/ルソー」で辿る近現代史

第三章 いま社会で何が起きているのか――ネオ・リベラリズムの「必然性」

第四章 資本主義の「マトリックス」を超えて

あとがき

感想・レビュー・書評

-

荒谷大輔(1974年~)氏は、東大文学部卒、東大大学院倫理学科博士課程単位取得退学の哲学者。江戸川大学基礎・教養教育センター長兼社会学部人間心理学科教授。

本書は、前半で、18~21世紀の様々な社会思想の展開を、ジョン・ロック(1632~1704年)とジャン=ジャック・ルソー(1712~1778年)の思想の対立で描き、後半で、それらを踏まえてできている、我々が生きる「この社会」をゼロから見直してみようと提案するものである。

論旨は概ね以下である。

◆ロックの社会契約論は、(但し書き付ではあるが)「私的所有」を核とし、17世紀の名誉革命後の英国の進むべき方向を示すと同時に、アダム・スミスを祖とする古典派経済学、資本主義的社会システムに繋がっていった。

◆ルソーの社会契約論は、明示的にロックを敵としたもので、個人の意志=人民の「一般意志」と考え、18世紀のフランス革命の理論的支柱となった。

◆現在我々が当然のものと考えている「平等」と「自由」という理念は、そもそも相容れないものであるが、ロックとルソーにおいても全く異なるものである。「平等」について、ロックは「機会の平等」(人間には大差がないという考えに基づいており、結果の不平等は問題にしない)、ルソーは「結果の平等」(必要に応じて結果の不平等は調整すべき)を主張する。その結果、目指すべき政府については、ロックは「小さな政府」、ルソーは「大きな政府」となる。また、「自由」について、ロックは「消極的自由(~からの自由)」(束縛から解放されること)を、ルソーは「積極的自由(~への自由)」(自分で自分を律すること、即ち、個人の意志=一般意志に従うこと)を唱える。そして、これらの違いから、今日の政治的スタンスについて、前者を「右/保守」、後者を「左(フランス革命時にロベスピエール一派が議会の左に陣取ったことに由来する)/リベラル」と呼ぶ。

◆近現代史を、①1800~1850年、②1850~1950年、③1950~2000年、④2000年~の4つのフェーズに分けると、その間の主な社会思想は以下のように整理できる。①【ロック的】古典派経済学、【ルソー的】ロマン主義、教養主義、②【ルソー的】ニュー・リベラリズム、スピリチュアリズム、マルクス主義、ファシズム、ケインズ経済学、③【ルソー的】学生運動、新宗教ブーム、熟議民主主義、④【ロック的】ネオ・リベラリズム。

◆我々が生きる「この社会」はロック的な資本主義社会の道徳と経済を基盤としているが、その限界が見える今、我々はそれを乗り越える必要がある。新たな枠組みを予め特定することは控えるが、大事なことは「自由」と「平等」を確保した上で、ゼロ地点に立ち戻って新しい思考の枠組みを生み出すことである。

私は、資本主義の限界、ポスト資本主義のあるべき姿を考えるため、これまで、ジョセフ・スティグリッツ、トマ・ピケティ、水野和夫、広井良典、斎藤幸平ほかの、経済学、経済思想、政治思想、近現代史等に関する様々な書籍を読んできて、本書も題名に惹かれて手に取ったのだが、ロックとルソーの思想の対立で近現代思想史を描くというアプローチは、少なくとも私がこれまで読んだ本にはなく、面白く有用なものであった。

(但し、上記論旨に記載の通り、題名にある「資本主義の出口」に関しては、「それを考えることが大事だ」としか書かれておらず、それが哲学者たる著者の狙いだとは言うものの、読者(本を選ぶ側)を惑わせないために、題名は『ロックとルソーで読み解く近現代思想史』とでもすべきだったと思う)

(2021年10月了)詳細をみるコメント0件をすべて表示 -

切り口がおもしろそうだったので購入した。タイトルは少し違うような気がするなあ。「新たなる自由と平等をめざして」かな。陳腐かな。ロック(L)とルソー(R)の対比がよく分かった。何度も同じような話を読んでいるはずで、何度も、このあたりまでは理解したような気がしていたが、今回で本当に理解できた、かも。奴隷のこととか、植民地のこととか、歴史についても納得がいった。さてさて、何をもって自由と呼ぶのか、何をもって平等と考えるのか、そのあたりの価値の置き方でずいぶん違った社会ができるのだろうなあ。古代ギリシャで自由と平等が両立した背景には奴隷がいたということが挙げられるのだろうか。フィンランドの教育がすばらしいというのは人口が少ないことに起因しているのだろうか。どこかの時代、どこかの国でよかったことを、そのまま今の日本に持ち込んでうまくいくかどうかはわからない。ああ、もっと根本のところから考えるって結構大変そうだなあ。でも、やっぱりシンプルなしくみがいいような気がするなあ。どうあがいても、皆が幸せになる仕組みってつくれそうにない。だって、幸せって感じる感じ方がそれぞれ違うのだから。それなら、システムは簡単に。その中で、ものは考えようで、うまく生きていく。それがいいかなあ。一度講義を聴いてみたいなあ。江戸川大学ってどんな大学なんだろ。

-

インパク知9・9

かかった時間120〜150分

めっっっっちゃおもしろい!!!

個人的にはサピエンス全史と同じ種類のおもしろさ。帯に書いてあるのだが「ロックとルソー」で近代以降の社会を説明しきっている。

ロックが、あくまで労働者としての個人の意思決定に委ねた自由な経済活動を肯定する立場なのに対して、ルソーは一般意志的な概念?の参与者としての個人の確立を教養主義によってめざし、結果として存在するはずの、文化や民族の連帯に基づけば福祉も必要だろうという立場である、と分析したうえで、産業革命はロック的で、それの揺り戻しとしてルソー的な理想が目指されたけど、それは革命やら全体主義やらオカルティズムに変容する傾向があり、実際に苦い歴史も作ってしまった。戦後は、高度経済成長の目くらましのおかげで、本来は両立するはずのないロック的な経済活動とルソー的な福祉や終身雇用システムが噛み合っていたように見えるけど、やっぱりボロが出てきて、ロック的資本主義はもう限界だし、ルソー的な福祉はやってる余裕がないし、みたいな話だった。

面白い…書き切れないのでまた書くかも…いまのところ今年イチだわこれ。周りに勧めまくりたい。筆者にファンレターのひとつも出したい。

この方の専門書も読んでみようかと思うくらいには、エキサイティングでおもしろかった!!! -

古典派経済学のアダム・スミスの道徳感情論と国富論の関係について述べている点は評価できるが、その解釈が蜂の寓話的であり疑問。読者に誤った認識を与えるものとなっているのではないか。

きちんと解釈すれば、古典派経済学の自由はロック的よりはルソー的、またはその中間というか止揚的となると思う。 -

最後に肩透かし。

-

右とか左とかよくわからないと思っていましたが、本書を読み現状がねじれの状態にあることを含め、基本的な整理ができるようになりました。

-

右/左という対立軸をロック/ルソーという思想的対立に読み替えながら、現代に至るまでの資本主義を概観する快作。軸を読み替えただけで、ここまで鮮やかにわかりやすくなるのかと、感銘を受けた。

最終章に関しては、そういうオチにならざるを得ないのだろうと思いつつ、やはり現実的な話にはなりえないなとも思ってしまった。とはいえ、多くの本では逃れがちな「じゃあ、どうすればいいの?」という面に正面から向き合ったという点で評価されるべきであるし、筆者の論に同意できないとしても、それまでのロック/ルソーの議論の展開の仕方で文句なしの★5である。 -

《期待の総量としての財産が、財産であり続けるためには、掛け算された期待がなければなりません。たとえ確実な投資先がなくとも財産が投資に回され、その先に利益が生まれることが期待され続けなければならないのです。》(p.211)

《「言論の自由」を否定しようというわけではありませんが、しかし純粋に論理的に考えてミルの議論には無理があります。というのも、ミルの議論は明確に、誰も真理は知りえないという不可知論を前提にしていますが、これは無条件に正しいといえるものではないからです。また、仮にその前提を認めるにしても、人々に常に「より正しいこと」をいおうという意志が欠けていれば「何をいってもいい」という「自由」は単なる無秩序に陥る可能性もあるでしょう。「言論の自由」がもしまだ知らぬ真理の可能性を担保するためにあるのだとすれば、少なくとも正しいことをいおうとする意志は要求されなければならないようにも思います。しかし、ロックに由来する「自由」は、そうした要求も排します。明らかな誤謬や思慮に欠ける言説であっても、その「自由」は外側からの介入を受けるべきではないというのです。》(p.53)

《労働者は政治的な意思決定に参入すべきではないというのが自由主義者の考え方だったわけです。分業という制度が全体を考えず、目の前の仕事に注力せよと説くものであったことを考えると、この自由主義者の態度は一貫しているといえるかもしれません。》(p.83)

《そこでは「かつてあった(はずの)共同性」が「失われたもの」と想定されることではじめて成立しているのです。実際に存在したかは別の問題というのが、ロマン主義的感性の大きな特徴になっています。》(p.91)

《「教養」は英語でいうと「カルチャー」ですが、これは「文化」を意味する言葉でもあります。つまり、教養主義において「教養を身につける」ということは、文化を共有することを意味するのでした。文化の共有による感性的な共同体の構築という点でロマン主義を継承していますが、「文化」をそこにうまれそだかものとしてではなく、「教養」として身につけるべきものとする点で両者は異なっています。教養主義においてカルチャーは、それを身につけることでひとつ上の文化共同体の一員になるためのものと位置づけられたのです。》(p.94-95)

《一般的にいって、「科学」という言葉を使うだけで何らかの優位性を示せたと思えるような感性は、多分に政治的です。》(p.121)

《こうして奴隷解放と植民地主義がまったく無矛盾なものとして同居することになります。分業制を徹底し自由経済を拡大するために、植民地を獲得して、経済圏を拡大していくことが不可欠と見なされたのでした。》(p.161) -

右と左、保守とリベラルをルソーとロックになぞらえる。

フランス革命はロビスピエールの独裁に陥った。

テロとは、ロビスピエールの恐怖政治のときにはじめてつかわれた。

イギリスの穀物法の廃止=分業化の推進で生産性が向上した。

民主主義は、衆愚政治の元になると理解されていた。デモクラシーとは多数者の暴政を意味していた。

ロベスピエール、ナポレオン三世、ヒットラーも民主主義から生まれた。

教養主義=リベラルアーツ。

自由主義は、奴隷以上の過酷な状況を生み出した。一日労働時間は14時間を超える、子供も働く環境。

分業の推進のため、労働しか売るもののない労働者が安値で労働を売らざるを得なくなった結果。

労働者と雇用者の非対称性を生んだ。団体交渉は、自由競争を阻害するもの、市場の機能を損なうもの、とみなされた。

奴隷の禁止は、経済の発展には必要なことだった。

オウエンの理想郷。新社会観。

パリコミューンは、72日間の天下だった。ロビスピエールと同じ結末を迎えた。

ワイマール共和国は、生存権を世界で初めて認めた憲法を持つ。現代の日本国憲法に通じる。

消極的な自由だけでなく、積極的な自由を規定する。そのために公共の福祉による考えを盛り込まざるを得なくなった。

民主主義が善となったのは、第二次世界大戦以降のこと。それはアメリカの戦略でもあった。パナマ共和国の成立はその一端。

ネオリベラリズムとは、市場原理主義への立ち返り。

経済成長が止まる=投資先が失われる、ことと同義。

投資先の創造=デリバティブ。投資によって、実際の財産の総量を増やした。サブプライムローンの仕組みを作って、安全資産を増やす、そのために仕入れとして住宅ローンが必要になる、という循環。 -

ロックとルソーは、それぞれに王政に代わる近代的な社会システムを構想したが、この二人の社会契約論の著者の対立は、右/左が問題になる最初の場面での軸となった。ロベスピエールは、ルソーのように生きることを誓ってフランス革命をテロリズムに導いた。より穏健な改革を求めた人々は、ロックの名誉革命を範にブルジョワジーの権利を代表した。

ロックは名誉革命が実現する中で社会契約論を書き、私的所有を核とした近代社会の構想は、イギリスにおいて自由経済政策を推し進めたホイッグ党の理論的支柱となった。ロックの議論を基にアダム・スミスによって展開され、デイヴィッド・リカードが体系化した理論が、今日の経済学の原型となった。

ルソーは、人間が本来享受していた幸福は、土地を囲い込んで私的所有を訴える人間が出てきたために失われたと主張し、かつてあったはずの自然状態の幸福を取り戻すための社会契約を示した。

「ロマン」という言葉は、ラテン語が様々な地方に派生したロマンス語に由来する。ロマン主義とは、ラテン語やエリート的な啓蒙よりも、庶民の生活の中で紡ぎあげたロマンス語や庶民の感性にこそ真理があると考え、失われた自然を取り戻すことを目指した。ドイツ地方に伝わっていた民話を集めて童話を再構成したグリム兄弟は、普遍性を作ることを意図して、この作業を行った。

ロックによる平等は、スタートラインの平等を示しているので、結果の不平等は含まれていない。ルソーによる平等には、必要に応じて結果の不平等を調整すべきという考え方が含まれている。

現代社会は、ロック的な資本主義社会の道徳と経済を基盤としている。ロック的な近代社会を乗り越えようとするルソー的な試みは、ロマン主義、教養主義、スピリチュアリズム、マルクス主義、ファシズムなど、様々なかたちで挫折した。労働者を経済の中枢に取り込んだリベラリズムは、高度経済成長の終焉とともに力を失い、剥き出しの自由主義へ回帰した。

ロックの自由は、個々人を分断しながら市場の道徳への服従を強いるものだった。人々が自分の事だけを考えて社会秩序が維持されるのは、自分がやりたいことの決定を市場原理にあずけることを成立要件とするものだった。一方で、ルソーの自由は、共通の規範への積極的な服従を求めることで、一般意思の占有の問題を引き起こした。

著者プロフィール

荒谷大輔の作品

本棚登録 :

本棚登録 :  感想 :

感想 :