- Amazon.co.jp ・本 (232ページ)

- / ISBN・EAN: 9784022618283

作品紹介・あらすじ

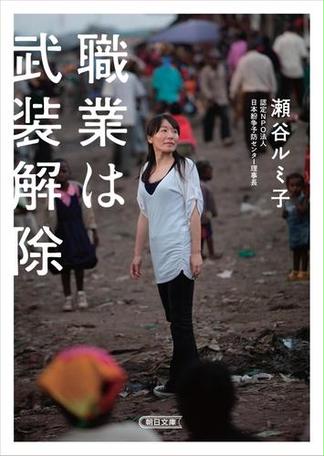

【文学/日本文学評論随筆その他】「壊れた社会」を立て直す、それが私の仕事──。「武装解除」のプロとして紛争地を駆け回り、30代の若さで「世界が尊敬する日本人25人」(『Newsweek日本版』)に選ばれた著者が、自らの軌跡をつづった自伝的エッセー。

感想・レビュー・書評

-

戦争が終結したばかりの土地に赴き、兵士の武装を解除する。

そんな職業があるんですね!

積極的な平和主義とは、まさにこのこと。

日本人だから出来ることがあるという。

一見、ごく普通の女性に見える。

瀬谷ルミ子、1977年生まれ。

国連での仕事を経験した後に、国際紛争解決を手がけるNPO法人の代表となりました。

2011年には、Newsweek日本版「世界が尊敬する日本人25人」にも選ばれた人なのです。

勉強もスポーツも何でも出来る優等生の姉。

明るくて人気者の弟。

どちらでもない自分に出来ることは何か、子供の頃から考えていたそう。

高校時代、新聞に載っていた一枚の写真に衝撃を受ける。ルワンダ大虐殺の難民キャンプでの、幼い子供‥

そんな環境にいる人に比べて、自分は努力しだいで色々なことが可能になることに気づいたという。

役に立つにはどうしたら良いか、進路を模索していく。

日本の大学で政治を学ぶが、やりたいことが出来るコースが存在しない。

そこで諦めるのではなく、誰もやっていないのなら就職口があるかもしれないと考えたそう。

卒業後、英国で紛争解決学を学び、ルワンダ、アフガニスタン、シエラレオネ、コートジボワールなどものすごく大変な土地へ。

国連PKO、外務省、NGOの職員として、紛争を終結させることに携わってきたのですね。

まず兵士に武器を返還させるために、お金や仕事、農機具、職業訓練などを交換に与える。

そうしないと、武器を持った兵士に職がなくては、強盗や暴動が起こって、また逆戻りしてしまうから。

兵士に村や家族が襲われた記憶も新しい人々にとっては、兵士が罪をとがめられずにそんな得をするのは見ていて苦しいのだが‥

先に兵士を優遇しなければならないのは、そういう理由がある。

アフガニスタンでは、日本人のあなただから武器を渡すと兵士たちに言われる。アメリカ人やイギリス人なら撃ち殺すと。

アフリカでは、植民地支配をしたことがないと評価される日本。

それに、第二次世界大戦で荒れ果てた日本が復興した様子は希望となっている。いつか、日本のようになれるのではないかという。

日本には、そういう価値があるのだということ。

そういう歴史的価値を背負った日本人。

平凡な一人に出来ることは少ないかもしれないが、決して、なくはないのだ。

傍観者としてではなく、関わっている当事者として考えてみること。

世界で起きていることを少しでも知ること。

この本のご紹介を書くことも、その一歩のつもりです☆詳細をみるコメント0件をすべて表示 -

武器を取り上げれば、平和になるなんて簡単なことではない。紛争地には、家族や家や仕事、いろんなものを失った人々がたくさんいる。武器を取り上げたところで敵対感情がなくなることはない。でも、再び紛争にならないように武器は回収しなければならない。そして、今まで兵士だった人々には職業を与える必要があるし、職業訓練も必要だ。一方で、家族や家や仕事を失った一般人にも支援が必要だ。

「紛争が終わって和解」と言葉では簡単に言えるけれど、その場所が、そこで暮らす人々にとって、本当に平和に自由に暮らせる場所になることは簡単なことではない、と思い知らされる。

著者が高校生の時に、一枚の難民キャンプの写真に出会ってから、紛争地での様々な支援を行うまで、どんなことを考えて、今に至るのか。

読みやすいので、中高大学生くらいの若者に是非読んでもらいたい。

私たちには「自由に行動できる権利がある」 -

大変な良著。軽く簡単なので低年齢の子供に薦めたくなる。

紛争を終えた後、物理的に銃を取り上げ、兵隊たちに新たな仕事を与え、武装解除を行っていく仕事の詳細が綴られている。どれも初めて知りえる情報ばかりで、いかに自分が無知であるかを思い知ってうんざりしてくる。

努力と葛藤、容赦ない現実に時には打ち砕かれながら猛進する著者が眩しい。世界はこのような方に支えられているのだろう。読了した後、しばし浸って彼女の人生に思いを馳せた。つくづく争いのない世界を望む。 -

特に高校生や大学生といった若者に読んでもらいたい本です。

” いまの自分の状況、日本の復興、世界の紛争地の現状。何かがおかしい。何かを変える必要があると思うのであれば、まず、私たち一人ひとりが持つ「自由に行動できる権利」の使い方を考えてみてほしい。

最初の一歩勇気を出して踏み出すだけで、いろんなことが動き出し、見える世界が大きく変わり、出会う人々が大きな変化を与えてくれる。(P6)”

この著者の言葉はまさしく彼女の体験から出てきた言葉で、本書を通してそのことを体験できます。

世界は今も昔も混沌としていて、世界のどこかが問題を抱えている。それを見ぬふりをして過ごすこともできる。でも、関心を持って、自分に何かできることはないかそう考えていきたいと思う。「世界のどこかが問題を抱えているときに、その解決のために連携し合うことは、回りまわって将来の自分たちの問題解決にも繋がっていくのだと思う。」と著者の言う通りだと思うから。 -

支援とは、ただ施すだけではなく自立して歩き出すために行うこと。その本質は極限状態であってもブレることはない。それが学べただけでも本書を読んだ意義はあった。

生ぬるい日常を送る自分にとっては目を背けたくなるような現実が次々と立ち現れるが、それでも著者は前に進む。ときにユーモアを交えながら。「武装解除」という、なんだか物騒だがその実何をやっているのか私は知らなかった。長期的なものの見方が必要なこの営みは、実は自分たちの生活と地続きにある。一読後に世界の見方が変わるような一冊。-

ほぅ(゚Å゚)~

ほぅ(゚Å゚)~

ikuodanakaさんのコメントを見て、本書を読みたくなりました。感謝しますm(。-ω-。)mほぅ(゚Å゚)~

ikuodanakaさんのコメントを見て、本書を読みたくなりました。感謝しますm(。-ω-。)m2022/12/18 -

2023/01/03

-

-

私のバイブル

-

読みやすかった。また読み返したい。

-

肩書に負けない、過去の自分に負けない

本棚登録 :

本棚登録 :  感想 :

感想 :