- Amazon.co.jp ・本 (384ページ)

- / ISBN・EAN: 9784152100160

感想・レビュー・書評

-

「能力主義」や「学歴主義」、そして、「自己責任論」に

疑問を投げかけ続ける。

努力をするのにも、環境という名の「運」がいる。

周りあっての自分。完全な「自助」など存在しない。

見下してしまう誰かは、ひょっとしたらこうなってしまったかもしれなかった自分。

そういったことを示唆する一冊。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -

#flier

-

アメリカにおいて、「能力主義」が公益に適うのかについて問題を提起した本。アメリカにおいて、という点は強調しておきたい。また、本書において「能力」とは学歴―――大学卒、出身大学、中身は問わない一般的なそれ―――に代表される「測定・比較可能」な実績のことである。

代表的な学歴だけ見ると、そもそも学歴でそこまで人生の成否を決めないでしょうに…なんて考えが浮かぶのだが、アメリカにおいては、成功の機会平等を実現するため、高等教育、殊に大学は能力評価のみに依存した入学機会平等を理想としてきたようだ。したがって、夏目漱石以来描かれてきた高等遊民が寵愛される日本においては、異世界のお話である。実際、オバマもトランプもブレグジットも、田舎者の集合体:東京に住む私自身にはほとんど影響がなかった。(オバマの広島平和演説は感銘を受けたが、これは別の機会に)

ただ、日本社会から見れば異世界の話であるが、具体的データをもとにアメリカという現実社会を述べているし、アメリカが学歴という切り口で「能力主義」を徹底した結果、社会がどうなるかという壮大な実験から得られた知見としては読みでがある。そういえば、誰かがアメリカは民主主義の実験国家だと言っていた。

学士・修士・博士が「能力」の証であるというのは間違いではないのだろうけれど、普遍的な能力―――本書でいうと道徳性になるのだろう、そういった意味での「能力」―――ととらえるのは明らかな誤りである。雇用が流動化していて、個人の職業的資質・能力の標準化がさぞかし進んでいるのだろう、なんて思っていたアメリカでも同じ誤りを犯し疑っていない実状は驚いた。そしてその裏には、能力評価・機会平等を標榜する受験があるという。いっぱしの社会人が「中二病」をこじらせ、道徳的信念まで昇華してしまうと貧富格差が進む上に、社会の分断を招くというストーリーが出来上がるわけである。

測定可能な実績がほかに何があるかというと、この本ではぼやけてあまり出てこないのだが、高い収入をもたらすもののようである。仕事の専門性や道徳性を度外視して、収入が高いという理由だけで自分が偉い、能力が高い、選ばれた人間だと胸を張られると、論理が間違っていますよと突っ込みたくなる。突っ込むだけじゃすまされないようで、「収入が高い=能力が高い=道徳的」という極めて短絡的というか、(やっぱり)中二病的な思考は、相対的に「低い」者たちを敗者に貶め、無能の烙印を押し、反発を買うとともに、「敗者」のやる気を失わせてしまうというのだ。

著者が提唱する対策は抽象的で控えめである。具体的な対策にしても、進学機会の均等化に抽選を取り入れることや、税対策など、道義的なコンセンサスを得るための議論、誰もが納得でき実務的(そして官僚制に毒されない)手法の模索など課題は多い。とはいえ、政治的なリーダーシップのもと速やかに着手できる提案かもしれない。また、根本的な対策として述べられている労働の承認こそ難しいかもしれない。なぜなら不愉快な感情は仕事の貴賤という差別に落ち着きやすく、いかなる労働にも敬意を払うというのは、これだけ「誰にでもでき」「価格が低いという理由で採用された」職のあふれる日常にあっては難しいだろう(私の仕事だってそうだ)。人がこの問題に真剣に取り組むためには、政治発言の引用やデータよりも、文学的・情緒的な訴えによる問題提起しかない気もする。これら見通しにくく困難の多い対策は、考え続けるため著者が引いたレールなのかもしれず、そういう意味で本書は哲学の筋を外れていないようだ。

さて、書きたくなったことは他にたくさんあるのだが、それは、西澤晃彦、デヴィッド・グレーバーなど、未読・未評の本の中で触れることにして、本書で戸惑ったところを述べて締めくくっておく。

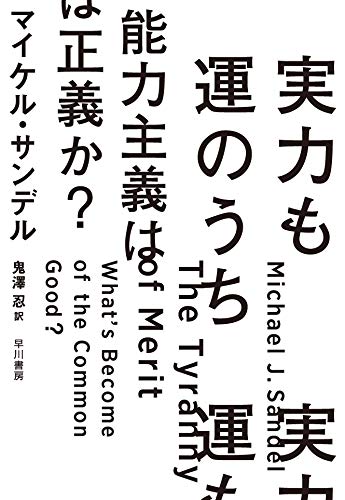

まずタイトル。原題は"The Tyranny of Merit --What's Become of the Common Good?"であり、私なりに訳せば「功績の専制 ― なにが公益に適うのか」となる。この本を読み進めていく中で、「実力」をテーマに標している割に学歴の話が長いので途中から眉に唾をつけて注意深く読んでいたら珍しく十日以上かかってしまった。

実際、訳者あとがきにもあるのだが、この本のキーワードである"merit"、"meritcracy"という言葉は難しく、日本で一般に受け入れられている「能力」「能力主義」とは重ならないようだ。この点を読み違えて、世界全般(限定すれば民主国家、資本主義というか政策的に市場経済に重点を置いている国家社会全般)に共通する問題点ととらえるのは危険だろう。なぜなら、私が日本で感じている「能力主義」への偏見とそこから生じる「差別的境遇」は異なるからである。(そのうち西澤晃彦の本で触れる)

また、著者は政治哲学を専門としている。哲学は具体的な指針を与えることを目的としない。哲学は、個々人が考え続けることを要求する。したがって、著者の本は「結論が分かりにくい」という感想をよく聞くのだが、きっぱり「著者の結論は分からない」と言い切っていい。私たちは将来の理想を描き、過去の例を繙き、現在を考え努力するのだから、ハナから先が決められるなんてかえって不愉快ではないか。それに、本書は日本とは反りが合わない。本書に著された課題や問題点が日本社会ではどのように読み取れるか、そもそも日本社会で問題点として認識すべきなのかはそれぞれが考えなければならない。本書の大部に充てられている、根拠や事例となっている政治家の言説や政策、世論調査なども(そもそも論拠として適正かを含めて)個々人に広がる社会では何がそれに相当するのかを消化する必要があるだろう。

さらに、個々人の感情を道徳に照らし政治に反映させるのなら、政治の窓口である行政(自治体)について詳しく触れるべきだと思う。官僚的な政府やテクノクラシーの「何が悪いのか」、感情的な部分も、制度的な欠陥も、もっと民衆の窓口たる行政を切り口にしていかないと、少なくとも日本では役に立つ議論ができないかなぁと思う。 -

能力主義のもたらす影の部分をアメリカの例で説明している

-

なんとなく、シンニホンを読んだ時と同じ気持ちになった。こういう世界はわかったけど、自分には関係あるのか謎だしどうにもできない世界だなあという。そんな気持ちです。

-

論説文を読むってなんだろうか。と、改めて思う。

自分の中にある、何か違和感やもやもやしたものの整理をしてみたく、本を手にとる。

未読の本の、タイトル、書評、書き出しに、興味関心がなければ、読むことはないだろう。

結局、見たいものを見、聞きたいことを聞く。

ツイッターのタイムラインと変わらない状態とも言えそうな気がする。

この本の内容は、ここ最近ずっともやもやしていたことを、鮮やかに整理してくれている。

そのとおりだな。と感じる。

こうした分析は、過去の多くの、多岐にわたる、多くの人の考察の上に成り立つんだな、とも改めて思った。

「ささやかな大学入試改革案」の、試験後籤引き案。

そのままではないけど、母校の大教大附属池田中の方法だった。今の今まで、なんであんなことを、と思っていたが、この本にあるような、問題意識から発したことなのだったのだろうか。

だとしたら…日の下に新しきことなし。

自分がなんだかなぁ、と思うことぐらいは、随分昔に同じように思った人がいて、既に洗練された分析がなされている、ことがほとんどなんだろうな。と改めて思った。

後、原書で読めたら、もっと興味深いだろうな、と思った。英語力大事だな。と思う。 -

3.4

-

私は面白いと思いました。

能力主義の世界に毒されていた自分自身の良い振り返りになりました。

-

ミリオンセラーとなった著書『これからの「正義」の話をしよう』などで、日本でも著名なサンデルの新著。副題のとおり「能力主義は正義か?」が主題だ。

「能力主義」(メリトクラシー)とは、能力と努力で社会的地位が決まる近代社会のありようを指す。

それは、生まれや身分で地位が決まった前近代に比べ、公正で望ましい社会のはずだった。だが近年、能力主義的価値観の行き過ぎが社会を分断させ、人々を不幸にしているのではないか? 著者はそのような問題意識に立ち、能力主義の負の側面を浮き彫りにしていく。

アメリカは、貧しい者も能力と努力で夢を叶えられる国だと信じられてきた。「アメリカン・ドリーム」こそアメリカの美点のはずだった。

だが、過去数十年で米国の社会的流動性は大幅に低下し、格差は拡大・固定化した。いまや「難関大学の学生のほとんどが、裕福な家庭の出身」 で、「最も裕福な一%のアメリカ人の収入の合計は、下位半分のアメリカ人の収入をすべて合わせたものよりも多い」 という。

もはや「アメリカン・ドリーム」などほとんど存在しない国になってしまったのだ。

しかも、〝能力主義至上社会〟ではエリートの多くが、恵まれた生まれ育ちという運の要素から目をそらし、自らの実力を過大評価しがちだ。そのことが彼らを傲慢にし、庶民を蔑視させる。

本書の邦題『実力も運のうち』には、そうした状況へのアイロニーが込められているのだ。

一方、高収入職に就けない庶民の多くは、誇りと自信を失い、エリートへの羨望と憎悪、ルサンチマンをつのらせる……そのような米国社会の分断こそが、トランプ政権を誕生させた主因だったと、サンデルは分析する。

サンデルは、社会にとっての「共通善」を追求してきた哲学者である。

本書でも、過剰な能力主義がもたらす悪にさまざまな角度から斬り込んだうえで、共通善に結びつく解決策――大学入試改革など――を提案している。 -

書籍としては9年ぶりとなるハーバード大学哲学教授、マイケル・サンデルの新著である本書は、その間に巻き起こったトランプ旋風を踏まえ、民主主義的な社会が今や前提にしている”能力主義”に潜む問題を鮮やかに描き出している。

我々はいつの間にか「努力と才能で人は誰でも成功できる」という理屈をほぼ自明のものとみなしている。故に、そこから導き出される政策とは「すべての人々に対して、自らの才能を努力で開花させて立身出世できるような環境を整備すべき」というものになる。

しかし、こうした”能力主義”は大きく2つの問題を孕んでおり、この問題こそがトランプ旋風に代表される分断ー自らの努力で自分の地位を得たと思い込んでいるエリート層と、そうした地位につけずに忸怩たる思いを描いている労働者階級の白人たちーを招いた、というのがマイケル・サンデルの主張である。

一見、公平なように見える”能力主義”に潜む問題とは何か?1つめの問題は、結局のところ”能力主義”が具体的な形で結実するのはエリート大学への進学という学歴に帰結しており、大学に進学しない(アメリカにおいても2/3を占める)人々を貶めてその自信を失わせるという点である。そこからは直接的にエリート層との分断が生まれることになるし、間接的には議会・官僚といった政治プロセスの大半をエリート層が占めることで、彼らとは異なる人々の社会的・政治的な課題は見過ごされることになる。

では、めでたく自らの努力と才能でエリート大学への入学を勝ち取った若者たちが幸福なのかといえば、それもまた違う。この点が”能力主義”に潜む2つめの問題点である。アメリカ(また学歴競争が激しい韓国もそうであろう)では、エリート大学への入学のための様々な準備によって受験者たちは大きく疲弊しているという。そしてめでたく入学ができたとしても、常に競争を勝ち続けなければならないというプレッシャーは、大学に入学しても本人たちにまとわり続け、その結果としての精神的ストレスやアルコール・薬物中毒などの弊害をもたらしているとされる。

一見、好ましいようにみえる”能力主義”の背景に潜む残酷さをクリアに描き出し、具体的な処方箋として大学以外の教育機関への教育投資の拡大などについても最後に論じられている本書は、中国などの非民主主義国家を含めて、多くの国・地域に該当する普遍性を持っているように思う。

著者プロフィール

マイケル・サンデルの作品

本棚登録 :

本棚登録 :  感想 :

感想 :